5月28日下午,学校党委中心组在行政楼第二会议室举行学习(扩大)会议,中国社会科学院工业经济研究所所长黄群慧教授应邀解读新常态下我国的工业强国战略。在校校领导、全体中层干部与会,校党委书记梁晓夏主持会议。

黄群慧主讲题目是《经济新常态、新工业革命与工业强国战略》,即在经济新常态和新工业革命背景下,如何理解我国工业强国战略。黄群慧强调,新常态应单指经济领域,指的是近年来我国经济增速放缓,从高速增长的“旧常态”走向中高速“新常态”的过程。在此过程中要坚持“底线思维”,核心是要避免或要妥善处理新旧均衡状态转换中“突变”、“混乱”或“危机”。

黄群慧认为,新常态呈现出如下主要特征:中高速、优化结构(经济结构发生全面、深刻变化,不断优化升级)、新动力、多挑战。我们要认识、适应并引领新常态。他从人口红利视角、增长阶段(平台)转换、结构性减速加以具体解读。

黄群慧表示,现在我国正处于工业化后期、基本实现工业化的冲刺阶段。进入工业化后期,中国工业的潜在增长区间将从1993—2007年的11%—13%下移到10%,未来五年可能会进一步下降为6%。

继蒸汽革命、电力革命之后,移动互联、超级宽带、3D打印、人工智能、数字制造、复合材料、新能源等出现和应用,标志着第三次工业革命已经到来。黄群慧指出,第三次工业革命不能简单理解为个别新制造技术和设备的出现引起的突变,它是一个内涵丰富的、多层次的、已经发生突破但仍处于演进中的工业系统变革。

新工业革命将带来巨大挑战。黄群慧认为,第三次工业革命将促生可重构的生产系统、大规模定制以及全球个性化制造范式,并使得制造业重新获得竞争优势,“制造业信息化和制造业服务化将成为世界工业化进程的两个重要趋势。”

黄群慧引用哈佛大学和MIT等机构的研究成果指出,“制造业对于国民经济的贡献不仅仅在于其直接创造了多少经济价值,而主要体现为其所蕴含的生产性知识的复杂性,这是国民经济长期增长的驱动力。”因此,世界主要发达国家提出“再工业化”战略不是简单的回归工业,而是通过现代信息技术与制造业融合、制造与服务的融合来提升复杂产品的制造能力以及制造业快速满足消费者个性化需求的能力,并以此寻找科技创新战略支撑点和经济增长的支柱产业。

“我们不能再单纯以产业比重来判断产业结构是否合理,也不能再一味地强调提升服务业所占比重。我国未来工业化将在相当长时期内保持制造业和生产性服务业互相促进、增强发展的局面。”黄群慧说。

同时,新工业革命也给我国带来巨大机遇。黄群慧指出,要准确认识我国工业大国的国情。中国的基本国情已经从农业大国转变为工业大国,要努力实现从工业大国向工业强国转变。黄群慧指出,当前劳动成本在整个生产成本中的比例将进一步下降,可能会弱化我国的要素成本优势;制造业向发达国家“回潮”,可能使得传统的后发国家通过低成本竞争实现赶超的路径被封堵。

对此,黄群慧鼓励大家既要有紧迫感,也要有信心,“中国有能力迎接第三次工业革命带来的生产力跨越式发展。”“新工业革命时代没有夕阳产业,关键是重视先进制造技术和先进生产模式。”要摒弃制造业和服务业此消彼长的机械论,从基于要素的低成本制造业发展战略转向基于创新的差异化战略,围绕如何提升制造复杂工业品的能力来制定我国服务业发展战略,依靠信息技术促进制造业与现代生产性服务业“双轮驱动”、融合发展。

梁晓夏在总结讲话时指出,黄群慧所长整场报告视角多面,数据严密,给与会者带来大量新观点,我们要认真思考在新常态下如何结合学校实际做好当前工作。

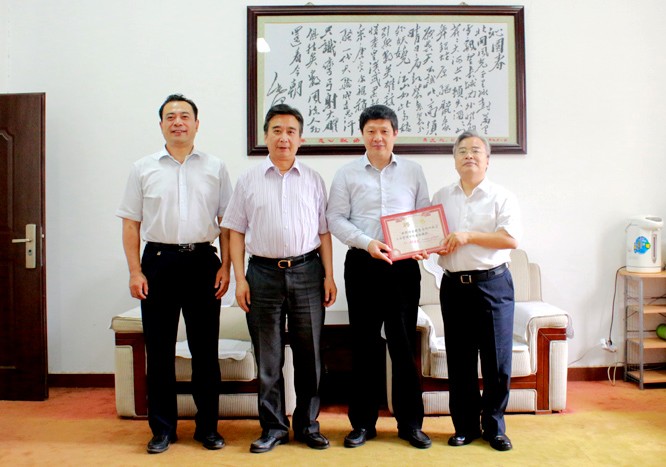

会前,黄群慧教授被聘为我校兼职教授,施进发院长为其颁发了聘书。(宣传部 李庆丰 文 李绍巍 图)

黄群慧,1966年8月生于河北省石家庄市,中国社会科学院工业经济研究所所长,研究员,教授,博士生导师,国家“百千万人才工程”入选人员,被人事部授予“有突出贡献中青年专家”,享受国务院颁发政府特殊津贴,兼任中国企业管理研究会副会长、常务副理事长,中国社会科学院中小企业研究中心理事长。